Accueil / Séjourner / Tourisme & Découverte / Le site de défense côtière du XVIIIe siècle

Le site de défense côtière

du XVIIIe siècle

L'histoire du site de Port l'Épine

En raison de sa localisation dans la rade de Perros-Guirec, la pointe de Port l’Epine (Porz Spern), butte rocheuse face à la mer, a depuis des siècles joué un rôle important dans la surveillance et la défense de la côte.

Au fil du temps des aménagements de surveillance et de défense s’échelonnent : corps de garde, guérites, magasin de poudre, batterie côtière et fortifications allemandes du Mur de l’Atlantique.

Aujourd’hui, il subsiste, visibles, des éléments du corps de garde, de la batterie, d’une guérite et des fortifications allemandes.

La première action de la défense du littoral ou « garde-côtes » s’appuie depuis toujours sur le « guet à la mer », avec appel aux populations des paroisses côtières pour surveiller leur propre rivage. Ces activités étaient placées, sous la responsabilité des seigneurs et nobles locaux.

En 1480, le duc de Bretagne François II (1435-1488), précise : « les cloches, les cris et autres signe, enseignes et solennités accoutumées, assembleraient la population pour repousser l’ennemi ».

Aux XVIe et XVIIe siècles, la pratique du guet à la mer est régularisée par ordonnances royales qui « astreint tous les habitants de la coste de la mer vivants jusques à demi lieue (soit 2,223 km) loing d’icelle à faire le guet sur la coste ensemble » (1584).

En 1666, Trélévern apparaît, pour la première fois, comme l’un des postes d’affectations des compagnies de cavalerie « garde-côtes » créées par le duc Charles Mazarini (1632-1713), lieutenant général pour le Roi en Bretagne.

En 1681, une ordonnance de la marine prescrit la création des capitaineries garde-côtes, pour la défense du littoral, qui doivent en temps de paix, surveiller les mouvements des navires et participer à la construction des corps de garde et des batteries. En temps de guerre, elles ont pour mission, le guet et la diffusion de l’alerte.

Pendant les guerres de la fin du XVIIe siècle et celles du XVIIIe, la Bretagne, « frontière maritime » face à l’Angleterre, est particulièrement menacée.

En 1683, après sa première inspection, sous le règne de Louis XIV, Vauban (1633-1707) Commissaire général des fortifications depuis 1678, adopte l’idée de faire retrancher toutes les descentes où l’ennemi peut mettre pied à terre. Il s’agit de fortifier le littoral breton, pour en assurer sa défense.

Ces fortifications peuvent prendre 5 formes d’architecture :

- l’enceinte urbaine (Brest, Saint-Malo),

- la batterie de côtes (Trélévern, Perros-Guirec),

- la tour de défense côtière (Tour Vauban à Camaret),

- le fort à la mer (Château du Taureau en baie de Morlaix, fort de la Conchée à Saint-Malo)

- l’île-fort (Fort Cézon à Landéda).

Au cours du XVIIIe siècle, l’organisation de la milice garde-côtes évolue en fonction de la menace ennemie. Les paroisses alentour fournissent au corps de garde de Trélévern, les hommes nécessaires au guet et à la mise en œuvre des canons.

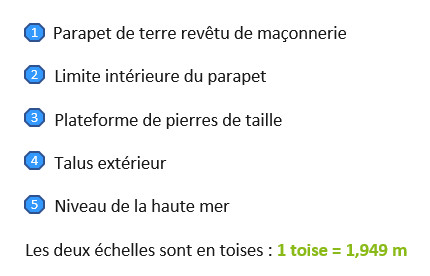

C’est sans doute entre 1744 et 1747, que la batterie de Trélévern est construite, en moellons et mortier, sur un emplacement plus ancien et selon des plans établis par les ingénieurs militaires. En 1756, elle est dotée de trois pièces de canons, un de calibre 16 et deux de calibre 8.

Pendant le Consulat et l’Empire (1799-1815), la batterie de Trélévern répond à de nombreuses attaques de corsaires anglais ou tentatives de débarquements sur les îles de la baie de Perros-Guirec. Elle est désarmée en 1817.

Au cours du XIXe siècle, jusqu’à leur désarmement total en 1869, les corps de garde vont être occupés par le service des douanes chargé de surveiller le trafic maritime

En 1939-1945, les autorités d’occupation allemandes, fortifièrent les côtes européennes. L’organisation TODT, chargée de la construction du « Mur de l’Atlantique » employa, sur réquisition, des entreprises françaises. Les vestiges de blockhaus, visibles sur le site, ne sont pas accessibles pour des raisons de sécurité.

La batterie

Au début du XVIIIe siècle, une position défensive existait à Trélévern. Elle fut sans doute mise en place, sous l’impulsion de Vauban (1633-1707), Commissaire général des fortifications depuis 1678. Dans un rapport du 26 juin 1744, le chevalier de Lescouët, ingénieur, donne une description de l’état de celle-ci : « au nord du corps de garde de la paroisse du même nom paroissent les vestiges d’une batterie percée de 7 embrasures, il n’y a ny canon, ny platteforme, et les merlons ont besoin de baucoup de réparations ».

L’inspecteur général de la marine, Le Masson du Parc (1671-1741), avait d’ailleurs déjà demandé lors de son inspection des côtes en 1735, la mise en place d’une batterie afin de « compléter la défense de la rade de Perros où les corsaires font des incursions pour capturer les navires de commerce ».

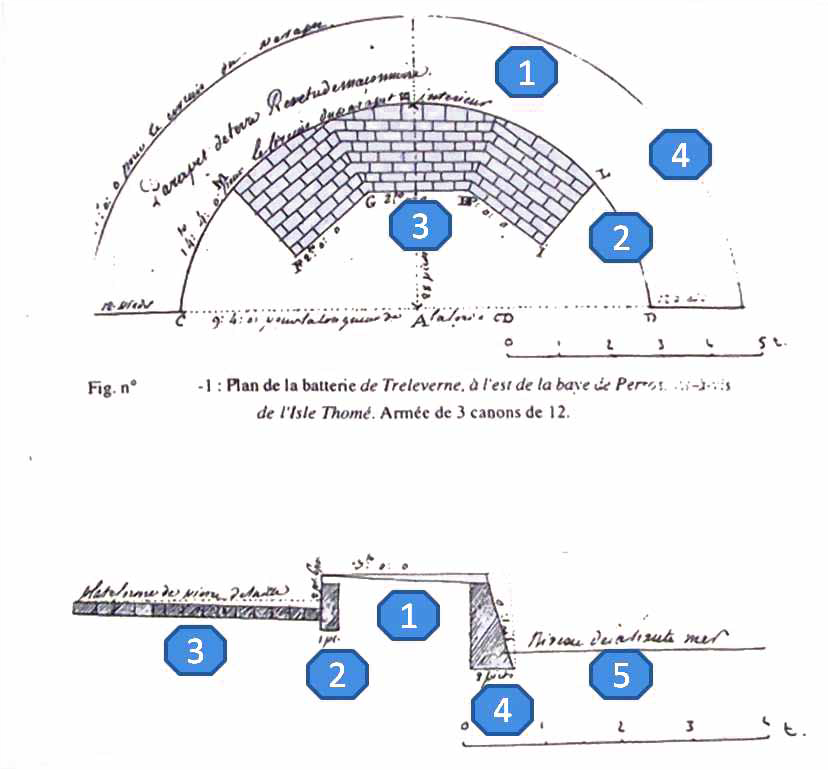

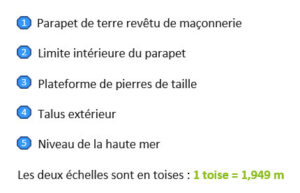

Dans la période 1744-1746, une nécessaire rénovation des batteries côtières donne donc lieu à l’établissement de projets et de plans. Celle de Trélévern « sera faite à barbette1, et rétablie sur le même tracé qui paroit encore, dont la figure est une portion de cercle ».

En 1747, la batterie porte le n° 56. Le duc d’Aiguillon (1720-1788), commandant en chef de Bretagne, rédige en juin 1756, un compte-rendu de son inspection des côtes et mentionne que « la batterie de Trélévern est bien située et en bon état ».

Jusqu’à son désarmement définitif (1817), la batterie de Trélévern apparait dans les différents états ou comptes-rendus d’inspection.

1 Batterie sans créneau, ni merlon, tir par-dessus le parapet

Les différents inventaires et états des batteries, réalisés dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et au début du XIXe, montrent que les pièces d’artillerie, présentes sur le site, sont toutes de type à chargement par la bouche du canon avec différents calibres(1.)

(1)Le calibre des canons est défini par le poids des boulets estimé en livres.

photo tableau à mettre en place

La batterie de Trélévern, appartient alors à la 34e compagnie de canonniers gardes-côtes de Perros. Le service des armes est ici assuré par 6 à 12 hommes.

Les équipements et l’instruction laissent à désirer comme le précise un rapport de 1807 sur l’état général de la compagnie, qui « est composée d’une assez belle espèce d’homme, qui n’est pas aussi instruite qu’elle pourroit l’être, surtout dans le maniement du fusil. La tenue laisse beaucoup à désirer. Son armement est mauvais et l’équipement de même ».

Entre 1807 et 1812, la batterie de Trélévern engage le feu plusieurs fois contre des corsaires anglais ; sans les atteindre, mais en repoussant cependant leurs attaques.

La guérite, dont on ne connait pas précisément la date de construction, est présente sur un plan de 1801. Elle abrite la sentinelle chargée du guet à la mer et de la diffusion de l’alerte, en cas d’approches ennemies.

Au XIXe siècle, les douaniers chargés de la surveillance des côtes l’ont utilisée. Elle était encore complète dans les années 1960.

Le 10 septembre 1817, le ministre de la Guerre ordonne le désarmement, entre autres, de la batterie de Trélévern.

Le cadastre du XIXe siècle conserve la trace et l’identification de l’implantation de tout le système défensif.

L’ensemble, complètement désarmé en 1869, sera mis en vente par l’administration des Domaines, le 14 aout 1892, sans trouver d’acquéreur.

Le corps de garde de Crec’h an Ty Gward

Les miliciens gardes-côtes sont des habitants de paroisses environnantes comme le précisent les différents règlements établis dans cette période, notamment celui du 28 janvier 1716, qui structure le service de la garde-côte, jusqu’en 1756.

L’ordonnance du 26 février 1756 du duc d’Aiguillon (1720-1788), commandant en chef de Bretagne (1753-1768) mentionne que les hommes composant les compagnies détachées sont tirés au sort parmi les garçons célibataires, âgés de 18 à 45 ans, habitant les paroisses garde-côte et « de la hauteur de cinq pieds1 sans chaussures ». Ils restent en service pendant cinq années consécutives. 1 1 pied=environ 0.33 m

En temps de paix, deux fois par an, des revues générales (inspections) des compagnies détachées sont menées, avec présence obligatoire des miliciens. Des revues particulières ont lieu tous les mois, ce sont des sessions d’exercices et d’entrainement, avec distribution d’armes, poudre et balles.

En temps de guerre, après l’alerte, les compagnies détachées restent en faction dans les corps de garde et les batteries. Les hommes non-tirés au sort, forment les compagnies de guet.

Les recherches sont toujours en cours pour connaitre la date exacte de construction du bâtiment, elle est très probablement antérieure au XVIIIe siècle.

L’ouvrage est destiné à abriter les hommes chargés du guet à la mer et du service des pièces d’artillerie, ainsi qu’à stocker le matériel.

Construit en moellons et pierres de taille, il disposait d’une cheminée (peut-être ajoutée postérieurement à la construction), de bancs insérés dans la masse des murs et de niches sans doute utilisées pour le rangement d’ustensiles.

Le 29 septembre 1716, le corps de garde de Trélévern, est inspecté par Siméon Garangeau (1647-1741), ingénieur du Roi, qui constate « il est sur une pointe ou langue de terre qui s’avance à la mer, il es vouté couvert de fortes ardoises en assez bon état. Refaire seulement les joints et garnitures de mortier qui manquent et une porte de bois à la place de l’ancienne qui est caduque ».

Un rapport du 26 mai 1744 indique qu’il a « environ 18 pieds de long et 10 de large »

Situé sur la butte de Port l’Épine, dénommée Crec’h An Ty Gward dans certains documents, le corps de garde dont les vestiges sont encore visibles, appartenait à un ensemble défensif cohérent de la baie de Perros-Guirec, construit aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Son organisation et son armement ont varié en fonction des menaces liées aux guerres. Le plan ci-dessus de 1801, montre les éléments présents sur le site :

Un système de communication, à base de pavillons permettait à l’information de circuler plus rapidement entre les corps de garde de Trélévern, de Port-Blanc et de Perros-Guirec

En 1727, les miliciens gardes-côtes de Trélévern sont directement sous les ordres du capitaine de paroisse, Messire Sébastien de Bothrel de Kergroas.

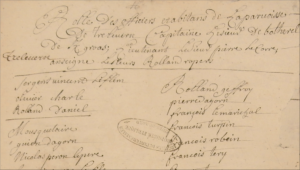

En 1731 le « Rolle des officiers et des habitans de la paroisse de Trélévern sittué sur le bord de la mer océane » identifie le lieutenant Pierre Le Corre, l’enseigne Rolland Ropers et trois sergents respectivement Vincent Le Flem, Olivier Charles, Rolland Daniel (tambour) ainsi que 63 mousquetaires (porteurs de mousquets), 34 piquiers et 27 matelots. Messire Sébastien de Bothrel de Kergroas, décédé le 26 novembre 1728, n’est toujours pas remplacé, malgré la lettre supplique adressée au marquis du Gage, Capitainerie de Lannion, par les habitants de la paroisse de Trélévern demandant de désigner un nouveau capitaine, en la personne de « messire jan Duhallay, chevalier seigneur dudit lieu, Kergoanton Kermouster, résidant en son château de Kergoanton paroisse de Trélévern ».

Le 27 janvier 1742 la compagnie de la paroisse de Trélévern dispose de 80 hommes et 48 fusils. Le capitaine est maintenant le Sieur Jan du Hallay de Kergouanton. Le lieutenant Pierre Le Corre et l’enseigne Rolland Ropers sont toujours en poste.

En 1759, la compagnie détachée de Trélévern compte 50 hommes, dont 15 sont issus de la paroisse. Les autres viennent de Louannec, Trézény et Trévou-Tréguignec. Depuis 1757, un uniforme est prévu pour les miliciens gardes-côtes.

À partir de 1778 les miliciens gardes-côtes sont remplacés par les canonniers gardes-côtes, composés également des habitants des paroisses littorales.

Pendant la Révolution et l’Empire, les canonniers gardes-côtes occuperont le corps de garde de Trélévern, pour servir la batterie côtière qui participera à la défense de la côte et fera usage de ses armes à plusieurs reprises.